人、昆虫、电饭煲

隔壁间那人大概在一个小时中发出过四次烦人的响动,最后那一声,类似平板倒在桌面的声音让人忍不下去,我心想真恼火。以前能继续看我的书不动,刚才半秒的反应下意识到原来可以不用忍的,立马就收拾换到外面窗边,起身顺便瞟了一眼这个家伙,中年格子衬衫背影,双下巴,从他肩膀穿过去的右手拿着一叠表格或试卷?

坐定后望着窗外短暂发呆,意识到书堆叠在架子的秩序之下,是创造了日常隔离的结界,平日里总在心里构建这种抽离来营造已经不够用了,或者说不够完整。这几天把 b 哥的 cd 反复听了好多遍(虽然戴久了耳朵生疼),坐在椅子上,双脚搭在折叠床垫恰好满足朴素的人体工学,模模糊糊地清晰地听每句歌词,细节又回到了另一种结界之内,接纳我更深的走神。

搞完了今天的工作跟着陈冲,在猫鱼里读她的故事,里面人事物和坐在东京某个图书馆的我,由着低头看书和中途的走神,让人钻进了这反复来回所导致的时空间隙。现在是小花还是陈冲在说话呢?一直读到了她在那个年代办理赴美签证的难,以及在书信里给到朋友们的爱。

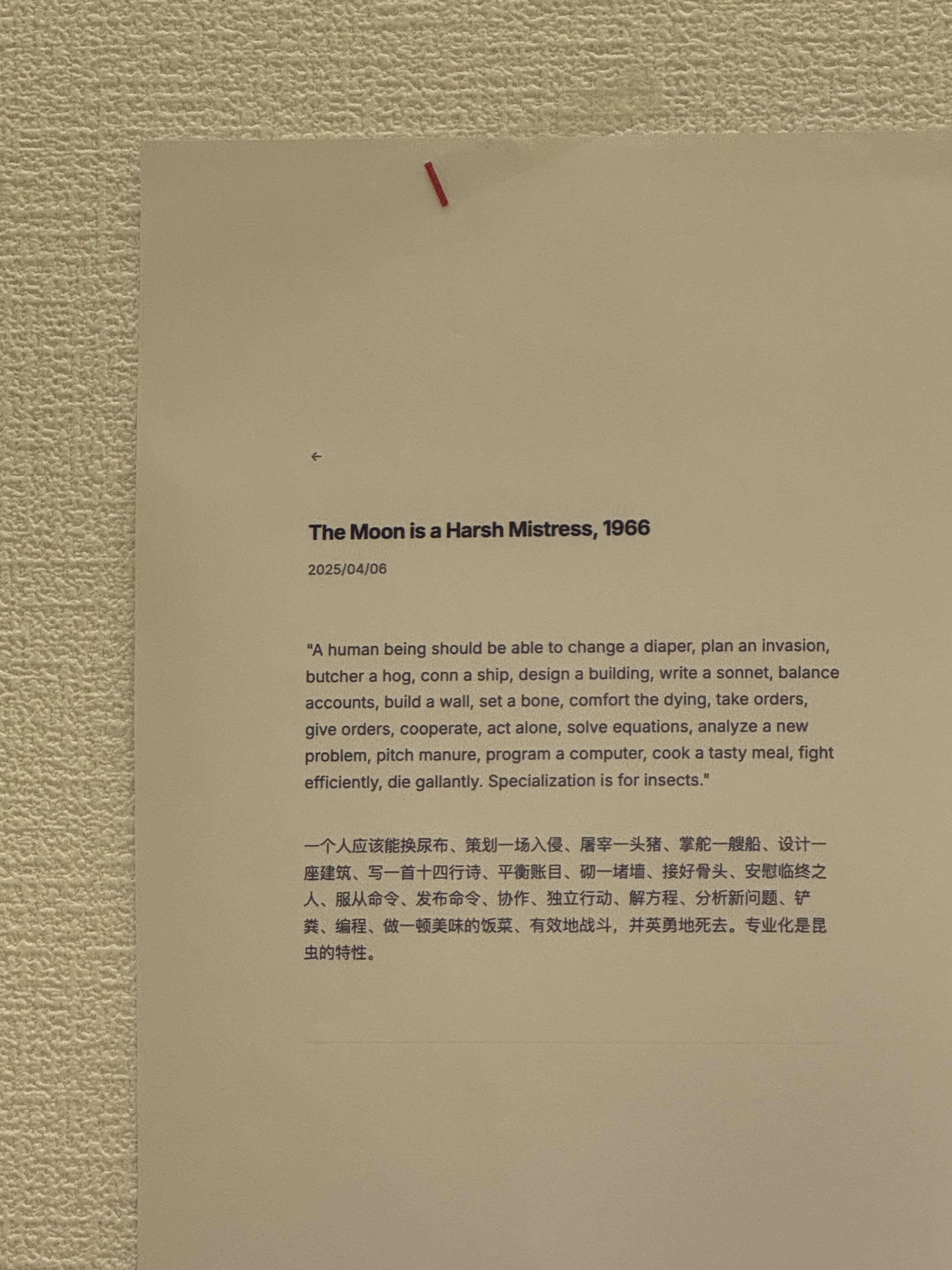

前些天刷推看到朋友转发了这段,找 gpt 老师查证出处,是来自罗伯特·海因莱茵的小说 《月亮是个严厉的女人》(The Moon is a Harsh Mistress, 1966)里的话:

「一个人应该能换尿布、策划一场入侵、屠宰一头猪、掌舵一艘船、设计一座建筑、写一首十四行诗、平衡账目、砌一堵墙、接好骨头、安慰临终之人、服从命令、发布命令、协作、独立行动、解方程、分析新问题、铲粪、编程、做一顿美味的饭菜、有效地战斗,并英勇地死去。

专业化是昆虫的特性。」

读完我自觉发笑,哈哈哈,前面好些年我貌似一直是昆虫形态嘛,既没有过写诗,也没有解会方程,期望着英勇死去?像昆虫一般单调且有限,完全忽略了内在的多面性。32 岁这一尴尬年纪,我似乎选择了专业化(或者说硬生生的屏蔽了身上的可能性),当然,这并不绝对意味着好坏,特别是在人生尺度上,但后悔的几件事还是有的,不过倒也是不必揪着回想了。

至于自己为何成为了一只昆虫,倒是一件真切地需要我反思的事。我想,大概在我的心和现实之间隔了一层无数个塑料泡泡构成的气垫片,我得一次一个地戳破小气泡,久而久之,他俩才可能逐渐靠近,达成和解。真正让我害怕的,是当生猛褪色,手里的锤子变成了一把刻板而精确的尺子,信誓旦旦地拿着这把尺子去量所有东西,嗯,令人恶心吧。但自己觉得,抱持信心并且给时间,everything will be fine。

叉个路想到了另一个念头,也许当 ai 接管了好多需要我们做的繁复工作后,也可能使更多的人类回到人的本质而活着,以多面性个体的方式,去尝试一切不完美但充满温度的事物。

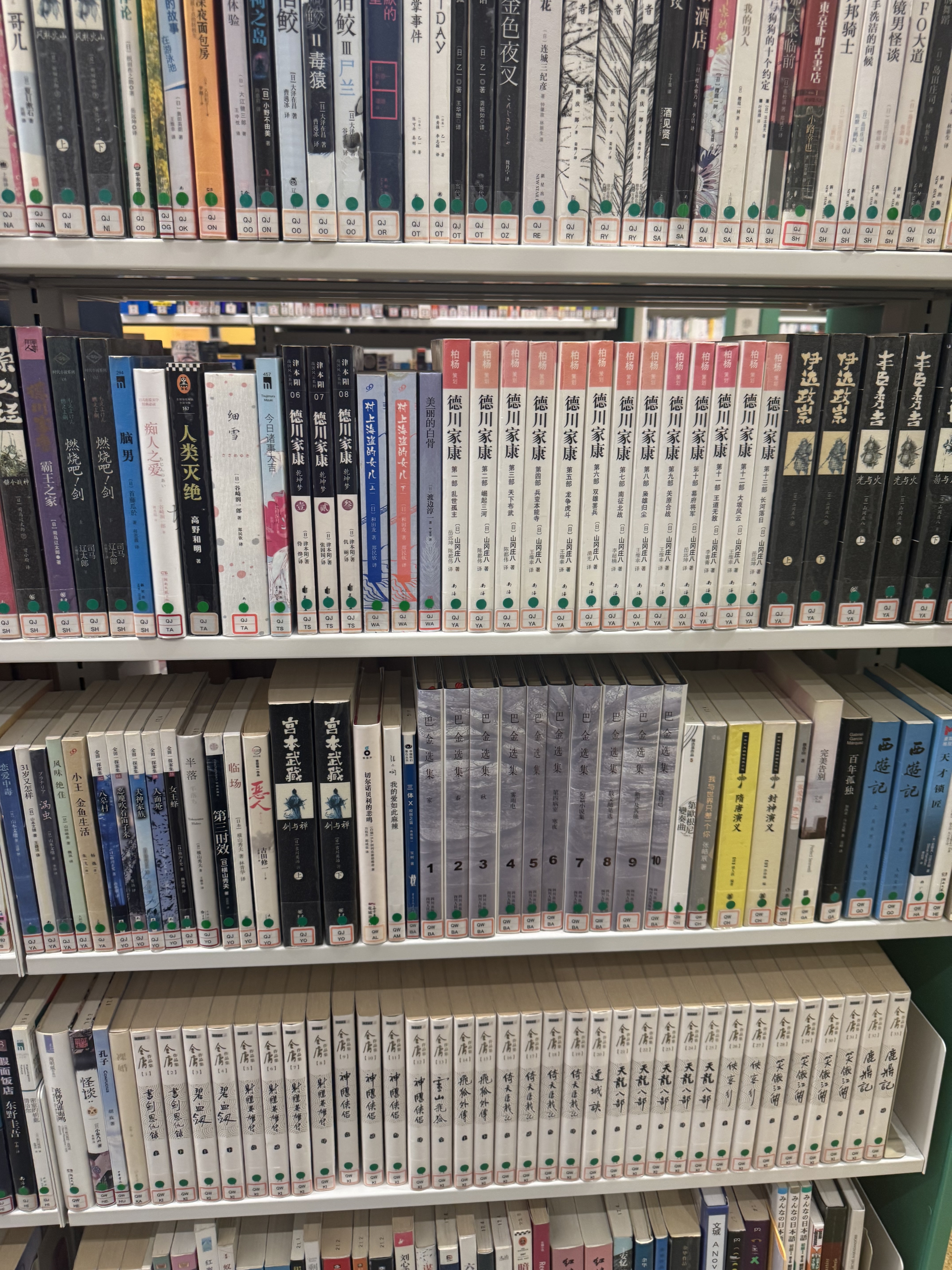

在图书馆里又转了几圈,还有一列中文书,看了看除了村上这类当前还在流行作家行列的作品,还有巴金老爷子和其他著作,最下面一排净是影视剧原作。回到窗边的位置,注意到不远处一个老爷子坐姿端正地盯着他那台 90 年代的 IBM 笔记本电脑,玩着纸牌游戏,屏幕昏黄到仿佛打开了护眼模式。坐下连打了几个哈欠,掏出本子画了会儿去了便利店。

明天去 bic camera 买个电饭煲吧。